Sommaire

- Les foyers ruraux

- Le Foyer rural de Courrensan, les premières années : les Balech

- Les années 1970-1980 : les Robutti

- Après les instituteurs

- Par les chemins et les bois : des activités à travers la commune

- Maintenant

- Composition du bureau

Les foyers ruraux

Les foyers ruraux sont créés officiellement le 13 septembre 1945 sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du ministère de l’Éducation nationale. Héritiers des foyers paysans mis en place en 1936 par le Front populaire, ils se donnent pour objectif de « former l’élite du monde rural de demain en assurant aux jeunes paysans une formation technique, humaine et sociale ».

Ministre de l’agriculture de septembre 1944 à octobre 1947, François Tanguy-Prigent mène une politique visant à la fois la modernisation de l’agriculture et l’émancipation des paysans de la double tutelle de l’Église et des notables. À cette fin, il soutient les foyers ruraux, les coopératives et les syndicats progressistes.

Le 17 mai 1946, est créée la Fédération nationale des foyers ruraux (FNFR) qui adhère à la Confédération générale des œuvres laïques. En 1964, le ministère de l’Agriculture décide de mettre à la disposition de la Fédération nationale des animateurs permanents, lesquels seront financés sous la forme de postes Fonjep (Fonds Jeunesse-Éducation populaire). D’une manière générale, c’est une période, en France, de développement de l’animation socioculturelle en direction de la jeunesse.

En 2005, un autre tournant est pris, nettement moins favorable. « Sans préavis ni justification », la fédération subit en effet une diminution de plus de la moitié de ses financements publics, une partie des postes Fonjep étant également menacée. Trois ans plus tard, en 2008, l’État se désengage totalement du partenariat instauré entre le ministère de l’Agriculture et les foyers ruraux. Celui-ci aura duré soixante ans.

En 2010, la FNFR devient la Confédération nationale des foyers ruraux (CNFR).

Pour une histoire détaillée, voir le site de la CNFR.

Le Foyer rural de Courrensan, les premières années : les Balech

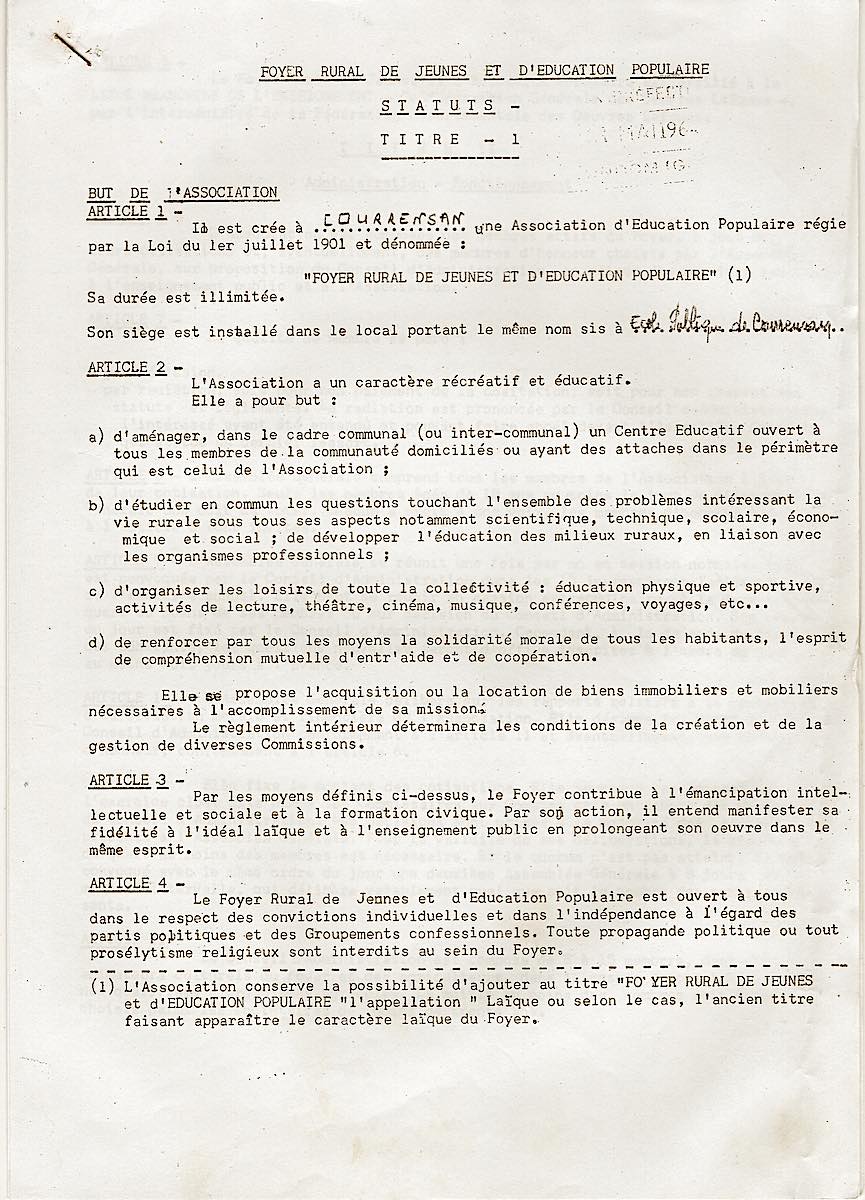

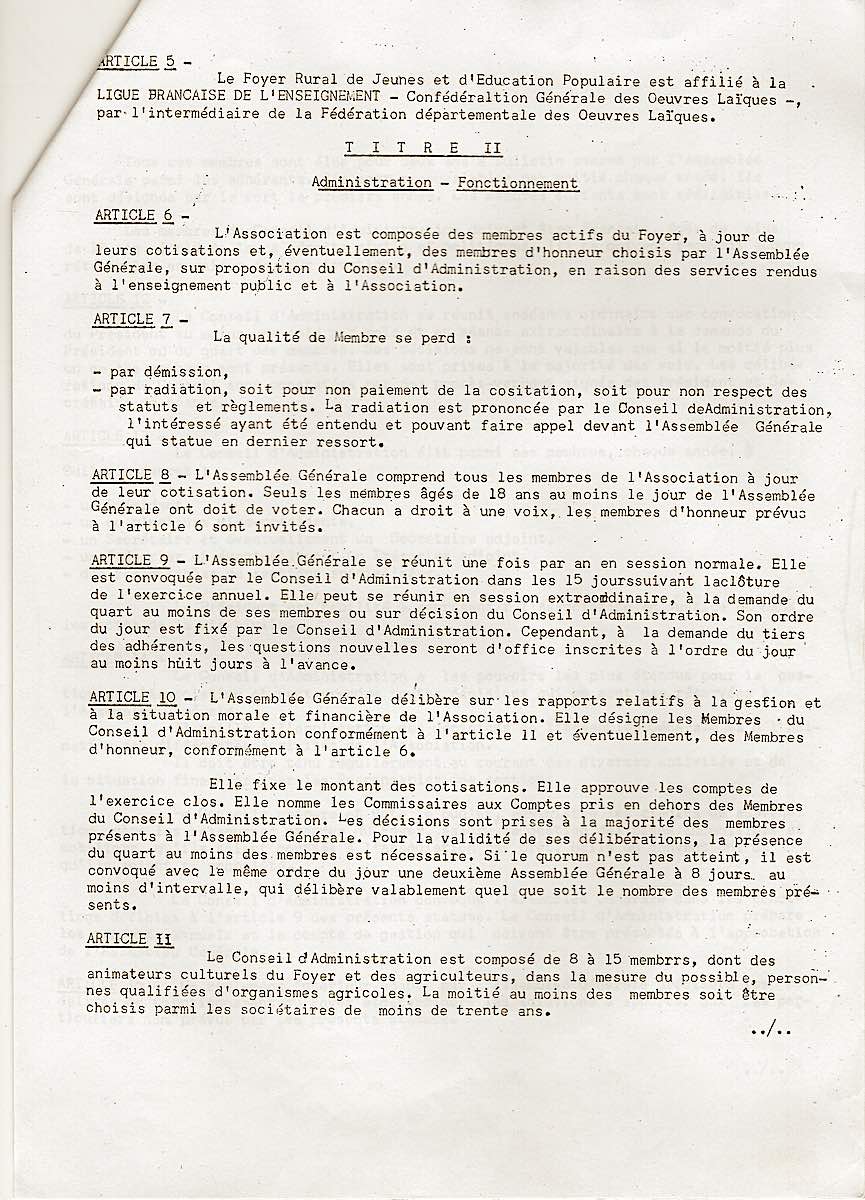

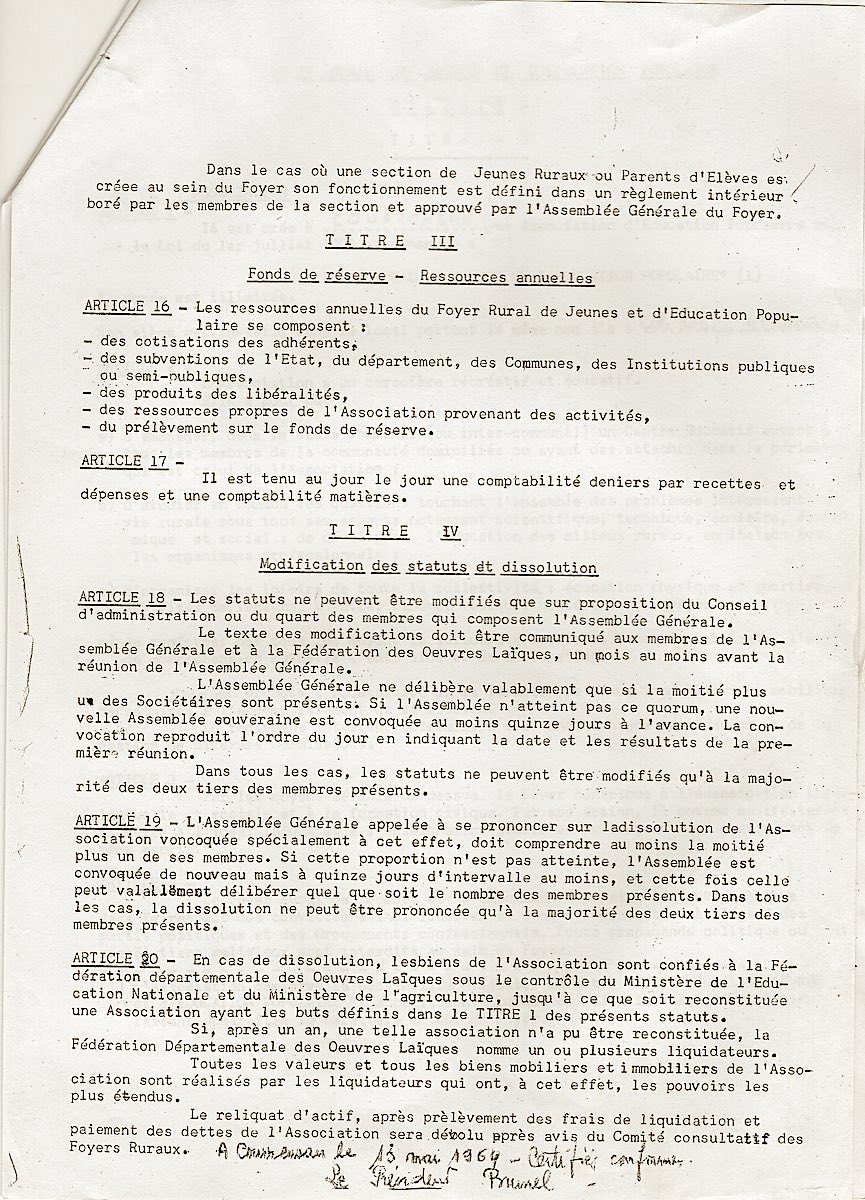

Le Foyer rural de Courrensan est fondé le 29 mai 1964 par Léonce Balech, instituteur au village, et Gilbert Brunel – le père de Jacques Brunel qui sera plus tard sélectionneur du XV de France – qui assurera la présidence de l’association.

On lit, sur le Journal officiel du 26 juin 1964 : « 29 mai 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Condom. Foyer rural des jeunes et d’éducation populaire. But : organiser les loisirs de toute la collectivité. Siège social : école publique de Courrensan. »

À l‘époque, la notion de « loisirs » a une signification très forte, renvoyant à l’ouvrage de Joffre Dumazedier, Vers une civilisation du loisir ?, paru deux ans auparavant. Il ne s’agit pas d’un passe-temps individuel, ni d’un loisir de consommation tel que le principe se généralisera à partir des années 1980-1990, mais d’une activité collective avec une visée d’émancipation, porteuse de fortes valeurs démocratiques et supposant une volonté d’éducation à la culture (y compris la culture sportive), à la politique et à l’information.

À Courrensan, l’activité dominante est le basket qui constitue la première section du Foyer. Léonce Balech fonde le Foyer principalement pour assurer une base associative à l’équipe qu’il a créée, dans et autour de l’école, et dont il est l’entraîneur.

Le succès est immédiat et se traduit dès la première année par un titre de champion du Gers dans la catégorie « Honneur ». Dans les années qui suivent, l’équipe de Courrensan enchaîne les victoires.

Parallèlement à l’équipe des garçons est créée une équipe féminine.

D’autres sections commencent à voir le jour, notamment une section volley-ball.

Diaporama du basket

Sur ordinateur : utilisez les flèches pour faire défiler les images. Sur téléphone et tablette : balayez de droite à gauche.

Les années 1970-1980 : les Robutti

En 1968, Monsieur et Madame Balech quittent le village. Ils sont remplacés par un autre couple d’instituteurs : Walter et Jackie Robutti.

Comme les Balech, les Robutti habitent dans le logement de fonction de l’école. Comme eux également, et jusqu’à leur départ en 1987, ils s’investissent pleinement dans la vie du village dans un esprit de militantisme laïc. Tout en continuant à encadrer la section basket, les Robutti contribuent à la création de nouvelles sections, certaines relevant du domaine sportif (la pétanque), d’autres davantage orientées vers le domaine culturel (la bibliothèque, la photographie), d’autres encore promouvant des activités manuelles, telles les émaux, organisées à l’intention du club des retraités.

Parallèlement, l’animation du village est prise en charge par un comité des fêtes qui se développe comme section à part entière du Foyer. Le comité organise notamment la fête du village (22 juillet, pour la Sainte-Madeleine, on a beau être laïc on garde les traditions), le feu de la Saint-Jean, un bal masqué, etc., accompagnés du repas collectif qui ponctue la fête.

Parmi ces nouvelles activités, la plus notable dans la mémoire du village a été le théâtre. Elle fonctionna durant une dizaine d’années, sous la direction attentive des Robutti, avec une représentation publique comprenant deux séances sur un week-end du mois d’avril (les répétitions, mais aussi le travail de choix des textes, de confection des costumes et des décors, commençaient en novembre). Les Robutti faisant travailler les enfants de l’école, la représentation comprenait une partie enfants et une partie adultes.

Diaporama du théâtre

Sur ordinateur : utilisez les flèches pour faire défiler les images. Sur téléphone et tablette : balayez de droite à gauche.

La réalisation la plus notable de la fin de la période Robutti est la publication en 1981 du livre Courrensan jadis ou l’histoire d’un village gascon. L’ouvrage de 175 pages donne des éclairages précis sur nombre d’aspects de la vie du village (les moyens de transport, l’enseignement, les métiers, etc.) pour l’essentiel avant la Première Guerre mondiale. Réalisé au terme d’un travail de dix-huit mois mené par une équipe de bénévoles du Foyer, Courrensan jadis s’appuie sur des recherches à partir des archives municipales et d’archives familiales d’habitants du village. En outre, il fait une large part aux souvenirs de Mlle Montégut, une ancienne institutrice, et se réfère à une documentation plus ancienne telle que les recherches menées au début du XXe siècle par l’abbé Darblade.

Après les instituteurs

En 1987, le départ des Robutti marque la fin d’une convergence entre Éducation nationale et éducation populaire qui a pu fonctionner pour un temps à Courrensan, comme dans beaucoup d’autres lieux, mais qui même à l’époque n’avait rien d’évident.

À partir de cette date, le Foyer s’auto-organise sans plus bénéficier du recours à un personnel éducatif militant formé aux techniques de l’éducation populaire.

Mais la dynamique étant lancée, cette carence n’empêche pas la poursuite du travail des sections existantes ni la création de sections nouvelles.

Ainsi, les années qui suivront verront se développer des activités telles que les danses gasconnes, le canyoning, des voyages collectifs, des échanges avec d’autres foyers ruraux (la Vendée…), des manifestations (battage de blé à l’ancienne).

Dans le sillage de Courrensan jadis, les recherches historiques ont donné lieu, en 2014 et 2018, à l’élaboration de deux plaquettes très documentées concernant les combattants courensannais de la Grande Guerre.

En 2016, la section basket (le BCC) quitte le Foyer et fonctionne désormais de manière autonome au sein de la CTC Grand Armagnac (Coopération Territoriale de Clubs de la FFBB).

Ces trois dernières années (2022-2025), se sont ouvertes les sections Scrabble, gymnastique et tennis de table.

Diaporama du canyoning

Sur ordinateur : utilisez les flèches pour faire défiler les images. Sur téléphone et tablette : balayez de droite à gauche.

Par les chemins et les bois : des activités à travers la commune

Dans les premières années de son existence, le Foyer organisait des activités collectives telles que la fabrication de bottes de paille ou de fagots dont la vente contribuait à son financement.

On ramassait l’hiver des bois de taille dans les vignes. Une fois qu’ils avaient taillé les vignes (on les broie maintenant), on ramassait ces bois, on les amenait à la salle des fêtes et on faisait des fagots et on vendait des fagots de sarments. Tout ça pour faire un peu de sous à l’association.

Le budget était un peu juste, d’où l’idée de faire des bottes de paille, des milliers de bottes de paille ont été fabriquées, stockées puis acheminées en gare de Mouchan pour être vendues. On était trente ou quarante, on a fait des bottes vendues à des commerçants. Des gens qui achètent des bottes de paille, à l’époque ce n’était pas un problème, maintenant ça serait un problème, à l’époque c’était très recherché. C’étaient des camions et des camions qui emportaient ça en gare de Mouchan, sur des trains. Ça allait dans des régions où il n’y avait pas de paille ni de foin.

(Pierre Fezas, président du Foyer)

Si la fabrication des bottes de paille et des fagots a cessé, d’autres activités tirant parti de la géographie de la commune et contribuant à son entretien continuent à être organisées.

Les randonnées, notamment, sont organisées plusieurs fois par an et permettent de découvrir le village et ses alentours selon des points de vue inhabituels. En outre, elles fournissent l’occasion d’un entretien des chemins communaux que les responsables de la section accomplissent avant la randonnée.

Dans cette catégorie d’activités, l’opération la plus notable de ces dernières années (2019-2022) est la réfection du lavoir.

Maintenant

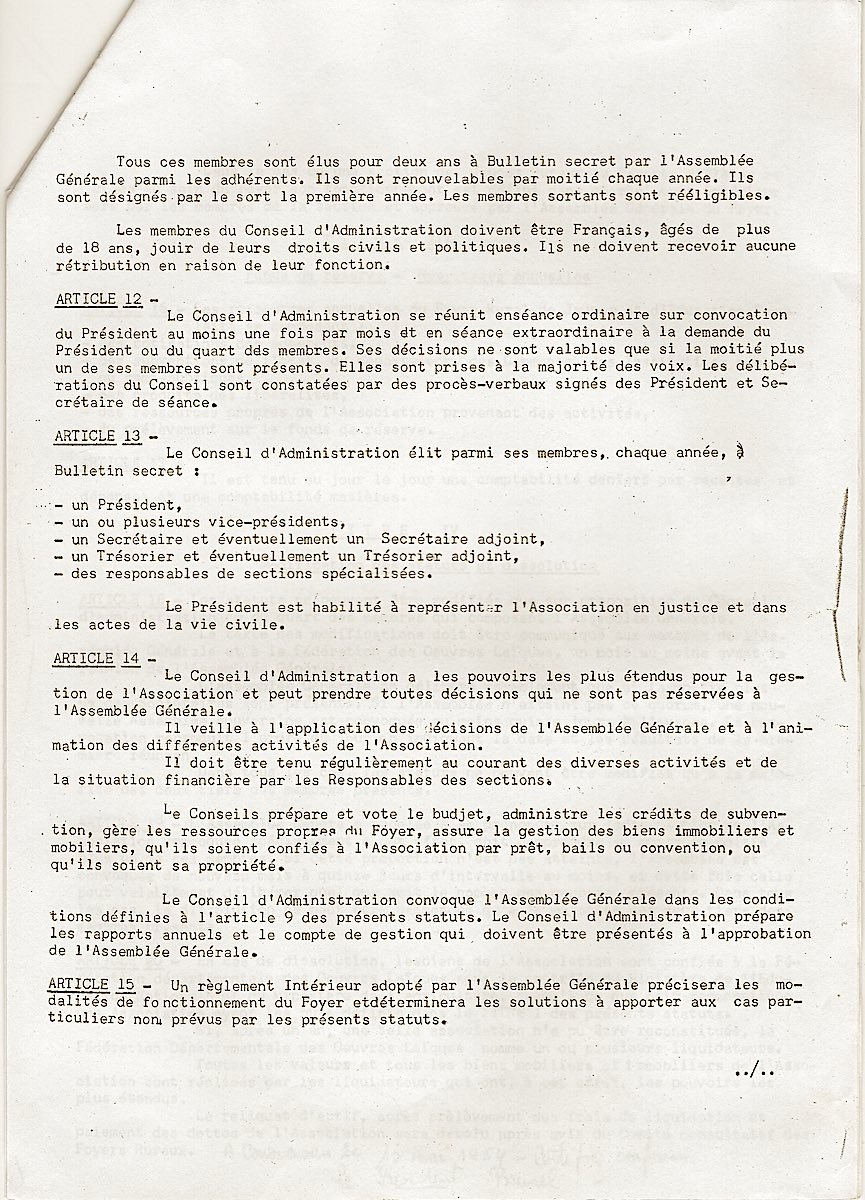

Le nom du Foyer est toujours celui qui a été déclaré par Léonce Balech en 1964 : « Foyer rural des jeunes et d’éducation populaire », de même, ses statuts sont toujours ceux des années 1960.

Voir les statuts

La question est donc forcément posée de l’adéquation de ces statuts et de ce titre avec les modes de participation – ou de non-participation – que l’on connaît à l’heure actuelle, et par là même de l’adéquation de toute la philosophie qui sous-tendait cette organisation il y a soixante ans avec la société d’aujourd’hui.

Si le terme de « Foyer des jeunes » peut prêter à sourire compte tenu de la moyenne d’âge des participants à l’assemblée générale, plusieurs choses doivent être soulignées.

En premier lieu, le Foyer fonctionne, les activités d’animation de la commune (repas, fêtes, randonnées, vide-grenier) ont un succès qui ne se dément pas et la pratique du ping-pong et de la gymnastique attire un nombre conséquent de pratiquants. Ce simple fait est à noter car au niveau du département le nombre des foyers ruraux actifs est passé de 80 à 45. À Courrensan, même si ses activités sont en mode mineur par rapport aux années de création, le Foyer fonctionne.

Ce qui amène au problème du nom : faut-il abandonner la référence aux « jeunes », à l’éducation populaire, et aller chercher une dénomination neutre tel que « Foyer rural de Courrensan » (qui est, de fait, son nom d’usage) ? Ou bien faut-il tenir bon sur les valeurs qui sous-tendent la terminologie du nom officiel et redonner un sens actuel à ces notions ?

Le problème des jeunes, donc celui de la rupture générationnelle, est double. D’une part, il renvoie à la difficulté sociale majeure du monde agricole qui est celle de la relève et de la transmission des exploitations. Mais, d’autre part, il a trait à une conception du monde, de la société, qui se traduit par des modes d’engagement différents de ceux qui prévalaient il y a cinquante ans. Le problème est le même pour des structures comme les foyers que pour les syndicats ou les partis politiques : à l’inverse des générations précédentes, les jeunes valorisent l’engagement individuel au coup par coup dans des structures éphémères, telles les collectifs liés à une problématique unique, plutôt que l’affiliation collective à une structure collective pérenne, porteuse d’une vision globale capable de transmettre une mémoire. La solution à ce problème ne passera sans doute pas par un durcissement des oppositions mais par la recherche d’une juste articulation entre ces deux formes d’engagement.

Quant à l’éducation populaire, si d’aucuns ricanent en considérant qu’il s’agit d’une doctrine datée, ils ont tout loisir de réfléchir aux causes de la situation actuelle où grandit le sentiment d’impuissance et d’isolement. Peut-être alors retrouveront-ils le goût pour le débat d’idées et pour l’appartenance à des collectifs démocratiques prônant la solidarité, à rebours de l’individualisme assez borné qui semble être la norme aujourd’hui. Peut-être s’aviseront-ils alors que cet individualisme, loin d’être le résultat d’une évolution inévitable, est le fruit d’une politique délibérée. Quand, depuis cinquante ans, la politique éducative a abandonné les idéaux de formation citoyenne au profit de la seule « employabilité » et quand le seul sport qui semble compter est le sport de compétition de haut niveau et sa professionnalisation (en témoigne le récent dynamitage du ministère de la Jeunesse et des Sports), il n’est pas très étonnant que le matraquage médiatique ait fini par faire croire au public que les idéaux de l’éducation populaire étaient caducs, ces idéaux qui promouvaient la culture et la pratique sportive amateure comme vecteurs d’émancipation. Le seul fait d’interroger cette évidence et de tenter de résister au pessimisme imposé pose sur d’autres bases la question de la dénomination d’un Foyer rural des jeunes et de l’éducation populaire.

Alors : abandonner le nom ou lui redonner du sens ? Les outils de l’éducation populaire sont toujours disponibles, il n’est que de les appliquer à des débats actuels. Car on le sait bien : sans l’éducation, la démocratie n’est que la tyrannie de l’ignorance.

Rédaction : Frédéric Maguet et Sylvie Malsan sur la base d’un entretien avec Pierre Fezas.

Composition du bureau

- Président : Pierre Fezas

- Secrétaire : Michel Tauziède

- Trésorière : Régine Blanchard